Für Porsche stehen die Langlebigkeit von Batterien außer Frage, und man gewährt Einblicke in die Akku-Forschung. Wir waren dabei.

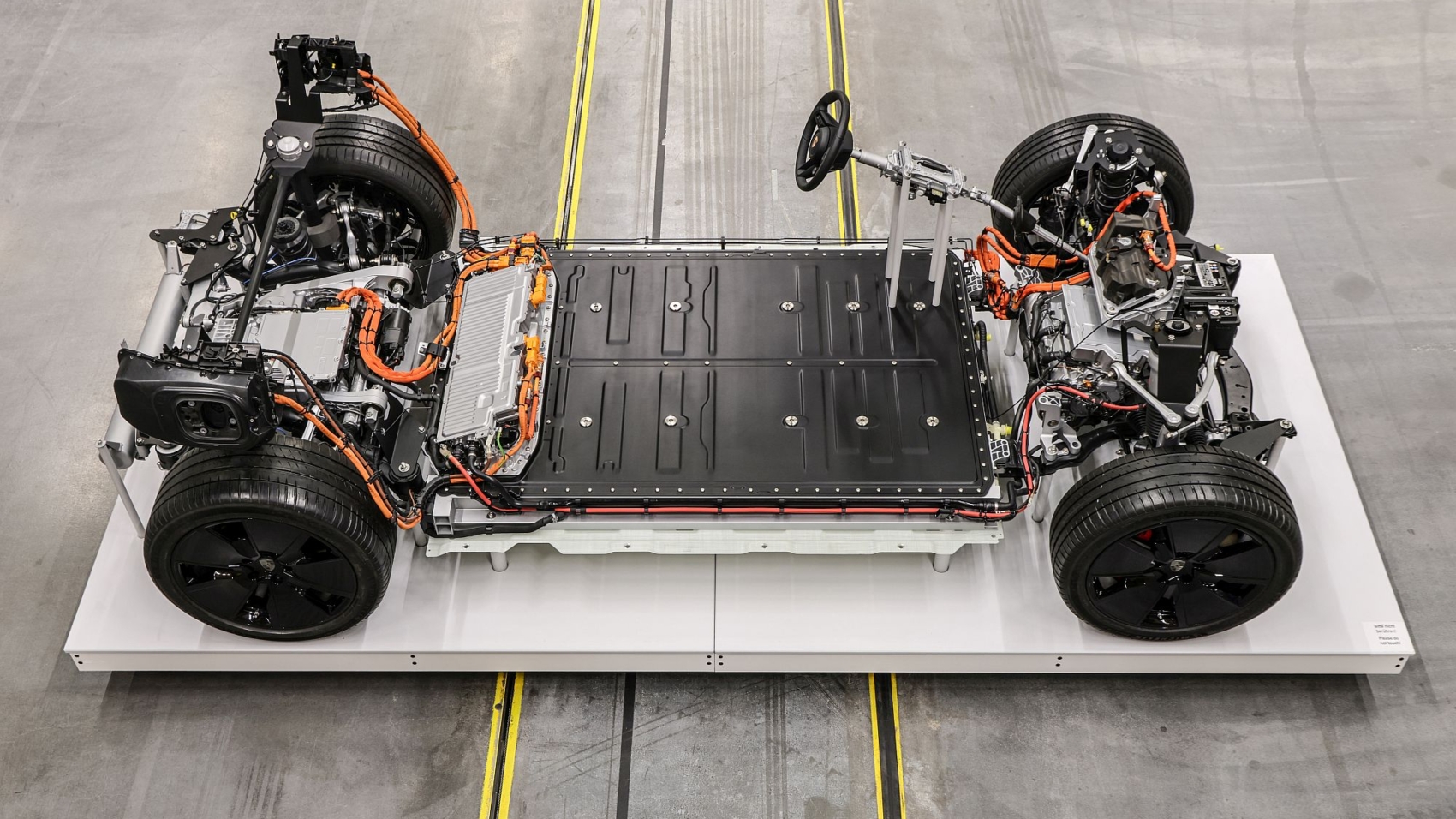

Die Antriebsbatterien sind das Herzstück von Elektroautos. Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Hochvolt-Batterien werden von Skeptikern oftmals angezweifelt. Porsche hält das bei seinen elektrisch angetriebenen Sportwagen für unbegründet. Die eingesetzten Energiespeicher sind auf eine Lebensdauer von mindestens 15 Jahren und 300.000 Kilometern ausgelegt.

Der Alterungsprozess einer Batterie ist unvermeidbar, aber auch beeinflussbar. In den ersten zwei bis zwölf Monaten verliert eine Lithium-Ionen-Zelle generell ein bis fünf Prozent ihrer Kapazität. Experten sprechen in den Zusammenhang vom „initial drop“. Porsche berücksichtigt diesen physikalischen Effekt. Eine neu produzierte Batterie bekommt deshalb üblicherweise vorausschauend einen Energieinhalt, der die angegebene Bruttokapazität übersteigt. In der Folgezeit geht der Gesundheitszustand der Batterie, der State of Health (SOH), deutlich langsamer zurück. Wesentliche Parameter dabei sind Temperatur, Lade- sowie Alterungszustand und Ladestrom. Als optimal haben sich dabei laut Porsche Temperaturen im Bereich von 25 Grad bis 30 Grad sowie ein Ladezustand unter 90 Prozent erwiesen. Um das zu erreichen setzt Porsche in den elektrischen Sportwagen eine patentierte Schnellladetechnologie zur Überwachung und Steuerung ein.

Was beeinflusst den Alterungsprozess?

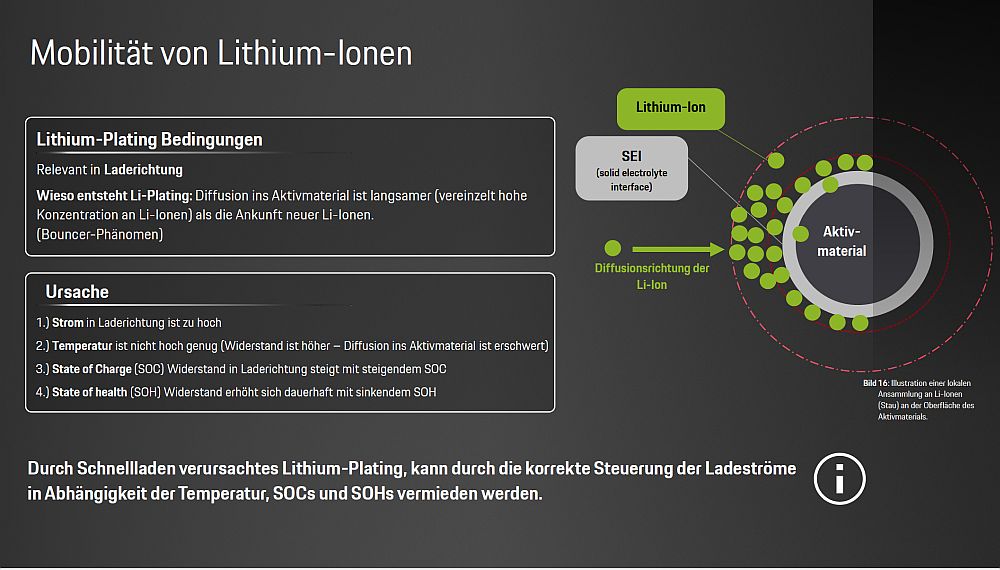

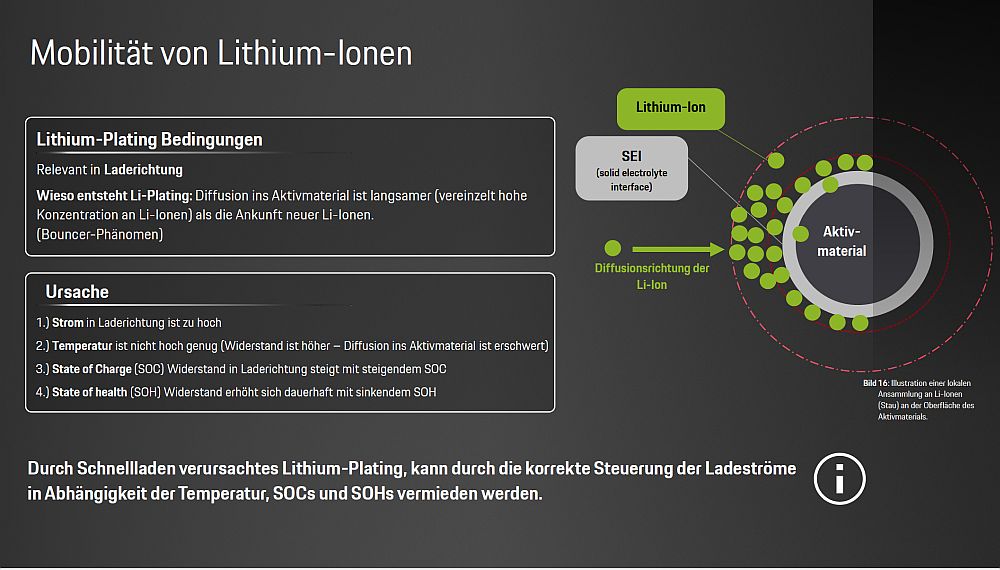

Innerhalb einer Batteriezelle beeinflussen die elektromechanischen Prozesse den Alterungsprozess. Beim Laden wandern die Lithium-Ionen durch die Membran von der Kathode zur Anode, wo sich die Partikel ausbreiten. Beim Entladen wird der Vorgang umgekehrt, die Anodenpartikel ziehen sich zusammen. Beim Laden steigt der elektrische Widerstand einer Zelle je voller die Batterie ist, beim Entladen je leerer der Stromspeicher ist.

„Batterien wollen eigentlich entladen werden. Zum Laden müssen sie gezwungen werden,“ bringt Carlos Alberto Cordova Tineo, bei Porsche im Bereich Zellentwicklung der Batterien und Schnellladen beschäftigt, die Aufgaben der Entwickler auf den Punkt. „Beim Schnellladen sprechen wir vom Einführen von Lithium in die Anode.“ Um das bildlich zu erklären, wählt der Fachmann das Beispiel eines Restaurants. „Wir definieren zunächst eine Öffnungszeit. Dann gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Entweder es ist eine spontane Idee, dieses Lokal zu besuchen, oder es gibt bereits eine Reservierung. Bei der Reservierung erfolgt der direkte Einlass, ohne dass vor der Tür in einer möglichen Schlange gewartet werden muss. Bei der spontanen Entscheidung gibt es mehrere Einflussfaktoren. Zum einen, welche Kapazität hat das Lokal, wie viele freie Plätze gibt es? Dann kommt es auch auf die Größe der Tür an, um zu ermitteln, wie viele Personen gleichzeitig eintreten können. Und, gibt es schon einen Schlange?“

Wenn diese einzelnen Aspekte den unterschiedlichen Charakteristika im Ladeprozess zugeordnet würden, dann sei die Öffnung des Lokals mit der Temperatur zu vergleichen. „Je höher die Temperatur ist, umso weiter öffnet sich die Tür. Also können mehrere Personen gleichzeitig ins Lokal gehen. Sinkt die Temperatur, wird die Öffnung kleiner und der gleichzeitige Durchgang erschwert.“

Der einfache Zutritt zum „Restaurant“

Ein weiterer Punkt im Vergleich sei das Alter der Batterie. „Im Restaurant wurde die Kapazität von 100 auf 80 Plätze reduziert, weil die Substanz nicht mehr passe. Wenn dann viele Menschen gleichzeitig die Idee haben, genau dieses Lokal zu besuchen, bildet sich eine Schlange, da nicht mehr ausreichend Plätze verfügbar sind.“ Den Ladezustand der Batterie beschreibt der Experte mit den bereits besetzten Plätzen im Restaurant. Beides Punkte, die die Schlange vor der Eingangstür länger und länger mache. Je länger die Schlange werde, umso geringer sei die Motivation dieses Lokal überhaupt noch aufzusuchen.

„Diese Alternative ist für die Lithium-Ionen dann die Ablagerung von metallischem Lithium, das nicht mehr zur Energiespeicherung zur Verfügung steht. Wir sprechen dann vom Lithium-Plating.“ Die mechanische Beanspruchung der Partikel könne bei hoher Nutzungsintensität zu einer Rissbildung in der Partikelhülle oder zur Zerstörung der Partikel und in der Folge zum Lithiumverlust führen. Dies wiederum verringere ebenfalls die Kapazität der Batterie.

Für Porsche war und ist es deshalb extrem wichtig, einen Schlüssel zu finden, im übertragenen Sinne den Zutritt ins Restaurant so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, die negativen Effekte zu vermeiden, damit die Langlebigkeit der Batterien zu garantieren. Ein intelligentes Batterie-Management und eine robuste Zellchemie sind dazu wesentliche Bausteine.

Laden unter extremen Bedingungen

Porsche hat dazu ein Regelalgorithmus entwickelt, der sich an den Gewohnheiten der Kunden orientiert. „Wir wissen, dass Kunden in lediglich etwa 15 Prozent aller Fälle einen Schnellladevorgang wählen“, sagt Carlos Alberto Cordova Tineo. „Bei unseren Stresstests gehen wir aber weit darüber hinaus und laden die Batterie in 50 Prozent aller Zyklen per Schnellladevorgang.“ Die Tests der Lebenserwartung würden darüber hinaus wechselnde Umgebungstemperaturen und dynamische Fahrprofile simulieren. Zudem würden Extrembedingungen wie Hitzeeinwirkungen von 60 bis 100 Grad Celsius getestet. Schließlich werden extrem viele Ladevorgänge bei unterschiedlichen Distanzen zwischen 160.000 und 300.000 Kilometern nachgeahmt.

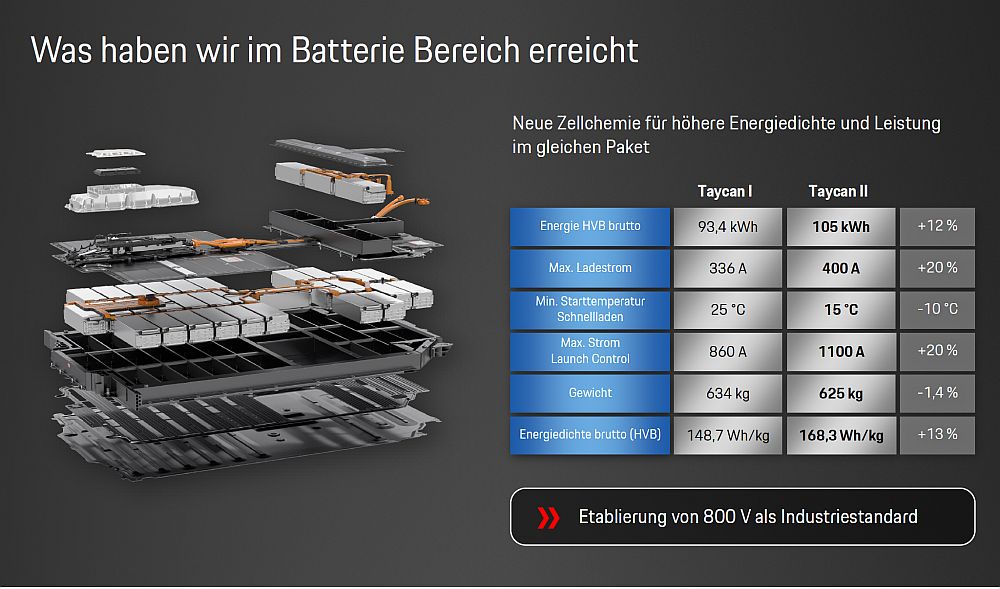

Für den aktuellen Taycan hat sich die intensive Arbeit im Testbereich bereits ausgezahlt. Verbesserte Zellen haben eine erhöhte Leistung und einen reduzierten Widerstand zur Folge. Um die Temperierung zu optimieren, wurde in die Zellmodule eine passive Kühlung eingebaut. Eine neue Kühlplatte mit von sechs auf zehn kW erhöhter Kühlleistung steigere nach Aussage des Batteriefachmanns die Robustheit bei hohen Temperaturen. Neue Stromschienen für die elektrische Verbindung der Zellen ermöglichen höhere Ströme. Das Ergebnis ist, dass sich die Zeit beim Schnellladen von zehn auf 80 Prozent zum Taycan der ersten Generation von 21,5 auf 18 Minuten verringert. Die Ladeleistung wurde von bisher 270 auf jetzt bis zu 320 kW erhöht. Die minimale Starttemperatur für Schnellladen konnte zudem von 25 auf 15 Grad gesenkt werden.

Erhöhung des Entladestroms auf 1.100 Ampere

Kürze Ladepausen führen letztlich zu einer Reduzierung der Reisezeit. Und die haben die Entwickler der E-Mobilität bei Porsche außer einer langen Batterielebensdauer, einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck, maximaler Sicherheit und der immer besonders im Vordergrund stehenden Fahrdynamik klar als Zielsetzung ausgegeben.

Ein deutliches Plus für die Fahrdynamik wurde aufgrund der Erhöhung des Entladestroms von 860 auf 1.100 Ampere erzielt. Das wiederum ermöglicht eine schnellere und kraftvollere Beschleunigung. Trotz höherer Brutto-Kapazität der Batterie von bisher 93,4 auf 105 kW konnte das Gewicht von 634 auf 625 Kilogramm verringert werden. Auch das kommt der Agilität zugute.

Einen enorm hohen Stellenwert hat bei Porsche generell die Sicherheit. Bei den Elektromodellen gibt es natürlich sämtliche Standardprüfungen. Die Hochvolt-Batterien müssen zudem extrem hohe Belastungen überstehen. Eine davon ist der Tauchtest. Dabei wird die Batterie etwa einen Meter tief in eine geflutete Wanne gelegt. Auch nach längerer Zeit darf kein Wasser in den hermetisch abgeschlossenen Batteriekörper eindringen. Im Korrosionstest wird der Batteriepack unterschiedlichen Substanzen ausgesetzt, insbesondere einer Salzlauge in wechselnden Konzentrationen.

Akku-Forschung: Sicherheit im Fokus

Und dann gibt es noch den Chrashtest. Für Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge hat Porsche zusätzlich strenge hausinterne Anforderungen abgeleitet. „Wir bringen alle HV-Komponenten in Bereichen unter, an denen am wenigsten Belastungen drohen. Zusätzliche Sensoren erkennen sehr früh kritische Belastungen. Elektro-Motoren und Nebenaggregate werden nach einer Crasherkennung automatisiert von der Hochvoltbatterie abgetrennt und die noch darin gespeicherte Energie hochdynamisch entladen. Auf diese Weise kann ein Stromschlag ausgeschlossen werden,“ betont Simon Maurer, Governor des Sicherheitssystems Porsche Cayenne und Macan.

Außerdem würden Komponentenversuche, beispielsweise mit Batteriemodulen, vorgenommen. Dabei werden die Bauteile deutlich höheren Lasten ausgesetzt, als dies beim Gesamtfahrzeug-Crash der Fall ist. Das alles trägt dazu bei, die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems zu überprüfen.

Beim Crashversuch mit einem Macan in der modernen Testhalle in Weissach zeigt sich, wie gut die Batterie geschützt ist. Nach dem heftigen seitlichen Aufprall gegen einen massiven Pfeiler zeigt die so gut wie keine Deformation. Das alles soll unterstreichen, dass für Porsche die Sicherheit der Insassen die allerhöchste Priorität hat.

Add a Comment