Im Testzeitraum von 14 Tagen fallen uns an einem Auto nicht nur viele Kleinigkeiten auf. Das Test-Tagebuch liefert einen Überblick. Der Kandidat: Ford Explorer Extended Range.

09.05.2025: In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sind viele (spannende) Elektroautos auf den Markt gekommen – und deswegen drängen sich nun die Testwagen in der Redaktion. Jüngster Kandidat ist der Ford Explorer Extended Range mit 77-kWh-Akku.

Der Explorer ist nicht nur deswegen von Interesse, weil er nach dem Mustang Mach-e (erst) der zweite reine Stromer aus Köln ist, sondern weil er in enger Zusammenarbeit mir VW entstanden ist. So greift der Kölner (er wird im dortigen Werk montiert) auf die MEB-Plattform von VW zurück und dessen sehr effiziente Antriebseinheit namens APP550. Die Akkus bezieht Ford derzeit noch von Skoda, bis auch in Köln die Batterie-Montage steht. Dann werden die Akku-Packs dort selbst montiert – aber weiterhin mit der VW-Technologie.

Doch da endet nicht die Kooperation. Innen finden sich viele Teile, die man aus Stromern der Wolfsburger kennt, etwa das Fahrer-Display hinter dem Lenkrad oder auch den kleinen Einstellhebel für die Außenspiegel in der Fahrertür und die Fensterheber. Gleiches gilt auch für die Touch-Flächen am Lenkrad, die zwar passend zum Ford-Design gezeichnet sind, in ihrer Funktion aber den VW-Lenkrädern gleichen.

Explorer: Viel VW im Ford

Das alles muss nicht von Nachteil sein, denn gegen die MEB-Plattform gibt e wenig einzuwenden und die die VW-Software funktioniert mittlerweile durchaus gut. Auch nach den ersten 200 Kilometern haben wir daran nichts zu mäkeln, außer, dass die Touchflächen nicht immer so funktionieren wollen wie man selbst es will.

Doch ist der Explorer nur ein Abklatsch des ID.3 oder ID.4? Mitnichten. Denn Ford legt ihn längentechnisch so an, dass er mit 4,47 Meter genau zwischen die beiden Konkurrenten ID.3 (4,27 Meter) und ID.4 (4,58 Meter) passt. Beim Radstand von 2,77 Metern herrscht indes Gleichstand zwischen den dreien.

Erste Erkenntnisse: Nach gefahrenen 280 Kilometer pendelt sich der Verbrauch bei 16,3 kWh je 100 Kilometer ein, was kein schlechter Wert ist angesichts vielen Autobahn-Kilometer und Temperaturen, die bislang auch mal bei 10 Grad lagen. Genaueres werden wir aber nach der Testrunde wissen – und mitteilen.

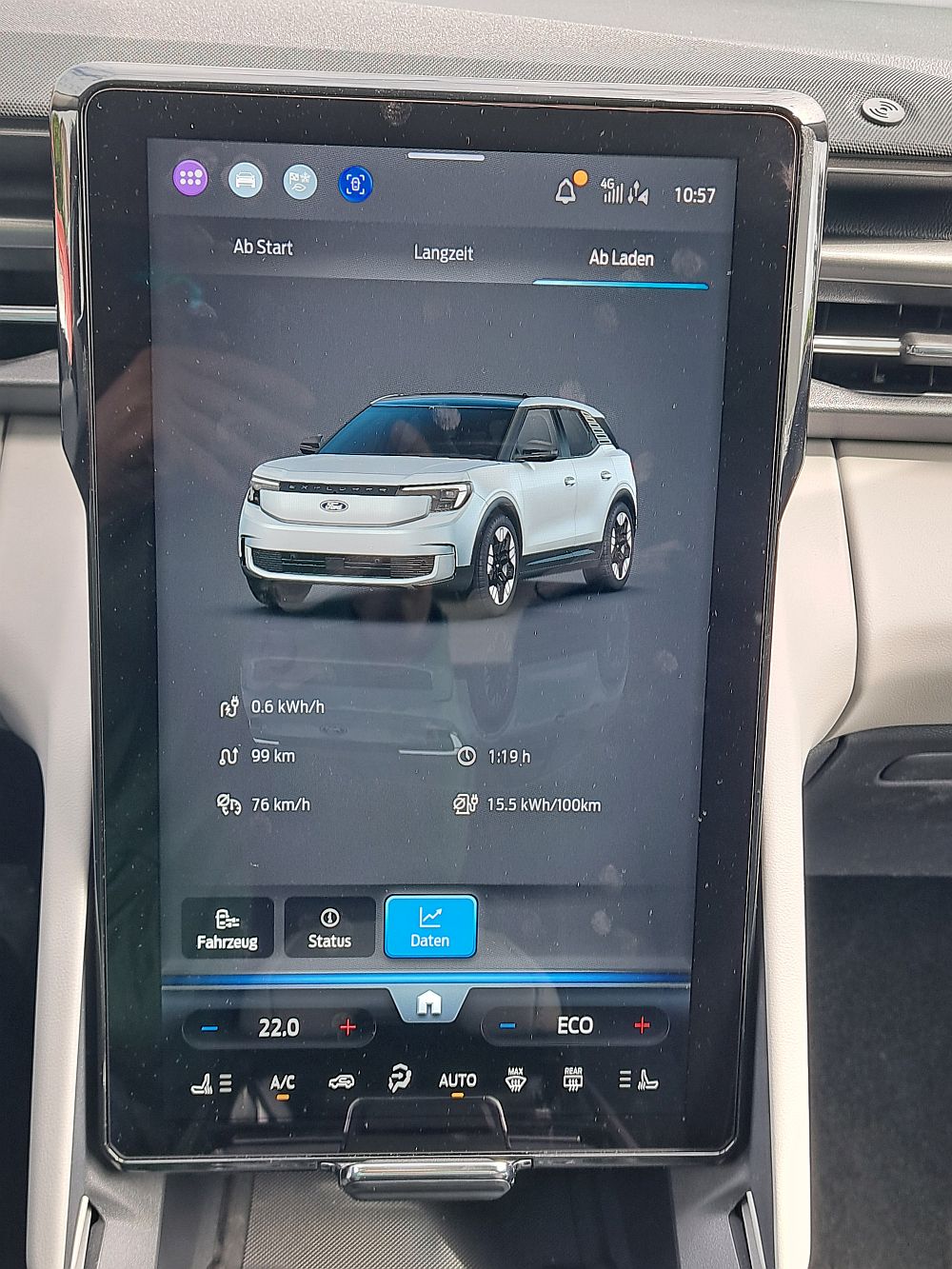

12.05.2025: Und diese Testrunde haben wir nun absolviert. Bei Temperaturen um die 13 Grad konnte der Ford Explorer die 100-Kilometer-Teststrecke mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 15,5 kWh hinter sich bringen. Das kann sich sehen lassen und liegt im Bereich der WLTP-Angaben von 15,6 bis 14,7 kWh.

Gut gelöst hat Ford die Einstellungen bei der Rekuperation: Paddels am Lenkrad gibt es nicht, dafür erkennt das Fahrzeug selber die Situation und bremst vor einer Tempobegrenzung oder nahendem Verkehr eigenständig herunter. Wem das zu viel ist, der stippt das Strompedal kurz an, und der Explorer segelt wieder. Wer mehr Rekuperation möchte, kann den Ganghebel an der rechten Seite des Lenkrads (die Scheibenwischerbedienung ist nach links gerutscht) auf „B“ stellen; doch ein One-Pedal-Drive gibt es auch dann nicht.

Beim Fahren gibt sich der Explorer recht agil und sprintet sofort los, wenn man Strom gibt. Das Fahrwerk ist komfortabel ausgelegt, mit minimalen Wankbewegungen, Abroll- oder Windgeräuschen. Die Lenkung vermittelt einen guten Eindruck von der Straße. Grundsätzlich gibt es vier Fahrmodi: Normal, Eco, Sport und Individual. Nach dem Start (ohne Starttaste) ist „Normal“ aktiv. Zudem ist der Explorer erstaunlich wendig, denn der Wendekreis beträgt nur 9,7 Meter.

Kleiner Wendekreis

Ein Gimmick hat sich Ford beim 14,6 Zoll großen, senkrecht stehenden Monitor ausgedacht. Er lässt sich in drei Stufen nach oben oder unten verstellen, so dass er entweder mehr liegt oder mehr aufrecht steht. Letztere Lage gibt ein weiteres Staufach frei. Bei ersterer kann man das Fach auch als Geheimfach nutzen.

Gut gelöst hat Ford das Thema Euro-Klingeln. Zunächst kommt ein recht leiser Hupton recht spät, zudem lässt er sich gut überhören. Mit zwei Tastendrücken auf dem Monitor lässt er sich aber auch flugs abstellen. Gut aufgebaut hat man die Menüstruktur. Der Nutzer findet sich schnell zurecht, und die Bedienflächen für die einzelnen Funktionen sind groß, so dass man sie auch beim Fahren gut trifft.

Rein technisch gibt es also wenig zu mäkeln am Ford Explorer. Das könnte sich aber ändern, wenn wir auf das Thema Raum und Ambiente zu sprechen kommen.

14.05.2025: Wie erwähnt siedelt sich der Ford Explorer in den Abmessungen zwischen VW ID.3 und ID.4 an; man kann ihn also durchaus der Kompaktklasse zurechnen. Dennoch bietet er auf allen Sitzen kommode Platzverhältnisse, auch und vor allem im Fond, wo vier Personen es auch auf längeren Fahrten gut aushalten können.

Dahinter befindet sich ein Laderaum mit einer Größe von 532 Liter, der sich auf 1.460 Liter vergrößern lässt. Eine Abdeckung sorgt dafür, dass man Ladegut nicht über eine Kante wuchten muss. Unter ihr findet man Platz für Kleinkram oder Ladekabel. Unter der Vorderhaube ist eigentlich kein Platz für einen Frunk, doch als Zubehör kann man eine Plastikwanne zukaufen, die sich über der Technik befindet und von einem Netz abgedeckt wird. Die Anhängelast beträgt 1.000 Kilo gebremst und 750 Kilo ungebremst, die Stützlast sowie die Dachlast 75 Kilo.

Alles in allem wird der Platz effektiv genutzt, und dank hoch aufbauender Karosserie mangelt es auch nicht an Kopffreiheit, zumal die Sitze sich weit nach unten fahren lassen. Von VW übernommen hat man auch die Technik bei der Fensteröffnung: In der Armlehne beim Fahrer finden sich nur zwei Tasten; mit einer dritten kann man auf die Fensterheber für die hinteren Scheiben umschalten.

Ford bietet drei Ausstattungsversionen an: Style, Select und Premium. Unser Testwagen ist mit der mittleren Ausstattung (Style gibt es ausschließlich in Verbindung mit der kleinen Batterie und 125 kW-Motor) bestückt und lässt es an Wohnlichkeit vermissen: Es gibt keinerlei Ambientebeleuchtung, und die Materialauswahl wird von sprödem Plastik in Grau und Schwarz dominiert. Das wirkt ein wenig trostlos.

Ablagen gibt es genug. Zwischen den Sitzen findet sich ein 17 Liter großes Fach, das auch 1,5-Liter-Flaschen aufnimmt. Für dieses Fach hat Ford Vorlagen für 3D-Drucker veröffentlicht, mit denen man die Ablage weiter individualisieren kann. Die Türtaschen hingegen fallen schmal aus, und das Handschuhfach ist winzig.

16.05.2025: Kommen wir nun zu dem vielleicht wichtigsten Thema, dem Laden. Und hier hat die Ford/VW-Software einiges auf dem Kasten: So kann in den Lade-Einstellungen etwa der „Battery Care Mode“ zur Vermeidung hoher Ladestände (temperaturabhängig) aktiviert oder Details zum E-Routenplaner festgelegt werden. Der Vollständigkeit halber: In diesem Menü befinden sich auch die Einstellungen zum bidirektionalen Laden, das der Ford analog zu den VW-Modellen mit dieser Batterie unterstützt.

Besser aber hat uns gefallen, dass im E-Routenplaner über zwei Slider sehr einfach festgelegt werden kann, mit welcher Rest-Reichweite man am Ziel (10 bis 100 Kilometer) oder am Ladestopp (0 bis 60 Kilometer) ankommen will. Bei den Ladestationen kann man zwischen allen verfügbaren Ladestationen, dem Ionity-Netzwerk und jenen aus dem Ford-Netzwerk „Blue Oval“ filtern. Vorbildlich ist hingegen die mit nur zwei Klicks erreichbare Möglichkeit, die Batterie nicht nur automatisch bei aktiver Zielführung, sondern auch manuell auf Temperatur zu bringen.

Gute Ladeleistung

Und der Explorer zeigt an, welche DC-Ladeleistung mit der aktuellen Batterie-Temperatur möglich ist, was beim aktuellen Ladestand mit optimaler Batterie-Temperatur möglich wäre und wie lange es dauert, um die Batterie in den optimalen Bereich zu bringen.

Das alles hat im Test gut funktioniert: Bei Temperaturen um 18 Grad benötigte der Akku bei einem Autobahntrip 22 Minuten, um die optimale Temperatur zu erlangen – was er bis zur Ladesäule auch schaffte. Somit schnellte die Ladeleistung nach dem Start schnell auf die Maximalleistung von 135 kW hoch. Unter dem Strich schaffte der Explorer die Ladung von 15 auf 80 Prozent in 28 Minuten. Die durchschnittliche Ladeleistung lag bei 115 kW.

An AC-Stationen lädt der Explorer mit maximal 11 kW; ein 22-kW-Lader wird nicht angeboten. Der AC-Ladestrom kann auf 5 kW begrenzt werden.

Add a Comment