Atomkraft ist um ein Vielfaches teurer als andere Erzeugungsformen, wie eine Berechnung zeigt. Und dann sind da noch die Risiken.

Energie ist der wichtigste Faktor für unsere Zivilisation. Ohne Energie geht nichts mehr. Doch welche Energie sollte man nutzen? Gas, Öl, Atom oder die Erneuerbaren Energieträger? Nach dem Schock von Fukushima waren deutsche Politiker einhellig der Meinung, aus der Atomenergie und ihren kaum kalkulierbaren Risiken auszusteigen. Doch jüngst hat sich eine Diskussion belebt, die die Atomkraft wieder ins Spiel bringen will – sicherlich auch dadurch befeuert, dass viele Nachbarstaaten nach wie vor auf diese setzen.

Was dies mit Mobilität zu tun hat? Sehr viel, denn schließlich benötigen Pkw, Busse und Lkw Energie, die bislang weitgehend aus Öl gewonnen wurde. Im Zuge der Energiewende ändert sich das derzeit rapide, da die Elektroautos den Markt langsam aber sicher erobern. Und die fahren mit Strom.

Doch wie soll dieser erzeugt werden? Kohle, Gas, Wind, Sonne – oder doch aus Atomkraft? Wir möchten uns dieser Frage aus der ökonomischen perspektive nähern, denn die Diskussion um die Kernkraft wird oft auf einer Basis geführt, die ihre wahren Kosten verschleiert: angefangen von Bau, über den Betrieb bis hin zum Rückbau sowie der Lagerung der atomaren Abfälle (für die es bislang und auf absehbare Zeit keine Lösung gibt).

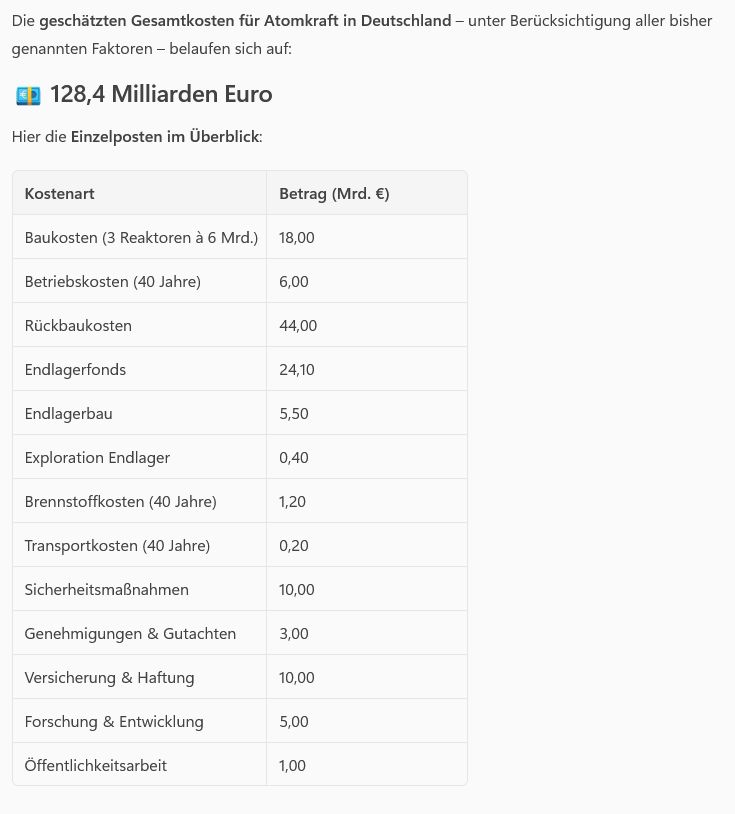

Gesamtkosten: 128,4 Milliarden Euro

Dank Künstlicher Intelligenz lassen sich auch komplizierte Berechnungen kommod bewältigen und sind für jedermann und jederfrau nachvollziehbar. Wir haben für diesen Vergleich also die KI namens ChatGPT um eine Berechnung gebeten, die uns Näherungswerte genannt hat. Klar: Bis auf den letzten Cent lassen sich die Kosten nicht berechnen. Aber auch diese Aufstellung vermittelt ein klares Bild.

Schauen wir uns diese Berechnungen einmal an.

Wie hoch sind die Kosten für den Bau, den Betrieb und den Rückbau von Atomkraftwerken? Antwort:

- 6 bis 12 Milliarden Euro pro Reaktor (1.000 MW)

- 100 bis 200 Millionen Euro pro Anlage

- Mindestens 44 Milliarden Euro für den Rückbau und die Entsorgung der Atomkraftwerke in Deutschland

- Zusätzliche 24,1 Milliarden Euro für die Zwischen- und Endlagerung

Wie hoch wären die Kosten für Exploration, Bau und Unterhalt eines Atom-Endlagers? Antwort:

- 400 Millionen Euro für Standortsuche und Erkundung

- Unterhalt und Betrieb: Die Betreiber haben 2017 pauschal 24,1 Milliarden Euro an den staatlichen Entsorgungsfonds (KENFO) gezahlt, um sich von der finanziellen Verantwortung für Zwischenlagerung, Konditionierung, Transporte und Endlagerung zu entbinden.

Beispiel: 5,5 Milliarden für den Schacht Konrad

Ein Beispiel: Für den Schacht Konrad (schwach- und mittelradioaktive Abfälle) wurden bereits 2,83 Milliarden Euro ausgegeben, rund 2,64 Milliarden Euro werden noch benötigt. Insgesamt also 5,5 Milliarden Euro.

Und zusätzlich zu den bereits genannten Kosten (Bau, Betrieb, Rückbau, Brennstoff und Transport) entstehen bei Atomkraftwerken noch weitere bedeutende Kostenarten, die oft unterschätzt oder nicht direkt sichtbar sind. So nennt die KI:

Sicherheits- und Überwachungskosten

- Kosten für Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Schutz vor Terroranschlägen, Cybersecurity)

- Strahlenschutz und Umweltüberwachung: kontinuierliche Messungen und Berichte

- Kosten für Notfallvorsorge: z. B. Evakuierungspläne, Übungen, technische Ausrüstung

Regulatorische und Genehmigungskosten

- Langwierige Genehmigungsverfahren: oft mehrere Jahre

- Kosten für Gutachten, Studien und Anhörungen

- Juristische Kosten bei Klagen oder Einsprüchen

Versicherung und Haftung

- Betreiber müssen Haftpflichtversicherungen abschließen – allerdings sind diese oft staatlich begrenzt.

- Der Staat übernimmt im Katastrophenfall oft die Kosten über die gesetzliche Haftungsgrenze hinaus (z. B. bei Super-GAU)

Forschung und Entwicklung

- Kosten für:

- Weiterentwicklung von Reaktortechnologien

- Sicherheitsforschung

- Entsorgungstechnologien (z. B. Endlagerkonzepte)

Politische und gesellschaftliche Folgekosten

- Subventionen und Förderungen: z. B. garantierte Abnahmepreise

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzförderung

- Langfristige Gesundheitskosten bei Strahlenbelastung (indirekt, schwer bezifferbar)

Unter dem Strich stehen für die „Nebenkosten“ 18,5 bis 29 Milliarden Euro zu Buche (siehe Tabelle).

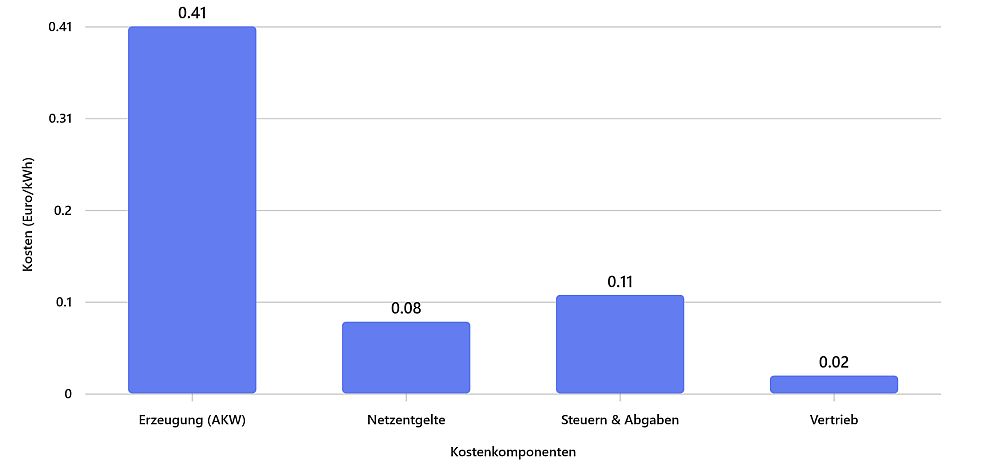

Der Strompreis beim Kunden: 61 Cent je kWh

Die KI benennt als Gesamtkosten für die Atomkraft in Deutschland – unter Berücksichtigung aller bisher genannten Faktoren – eine Gesamtsumme von 128,4 Milliarden Euro.

Nun produzieren die Atomkraftwerke aber auch viel Strom, so dass es notwendig ist, die Gesamtkosten auf die Kilowattstunde umzulegen. Und auch hier war die KI hilfreich und benennt die Kosten für eine kWh mit 41 Cent. Mit den Kosten für Netzentgelte, Steuern und Abgaben und Vertriebskosten würde die Kilowattstunde den Kunden 61 Cent kosten. Mehr als das Doppelte des derzeitigen Strompreises. Rückschluss: Atomstrom wird derzeit stark subventioniert. Von wem? Dreimal dürfen Sie raten.

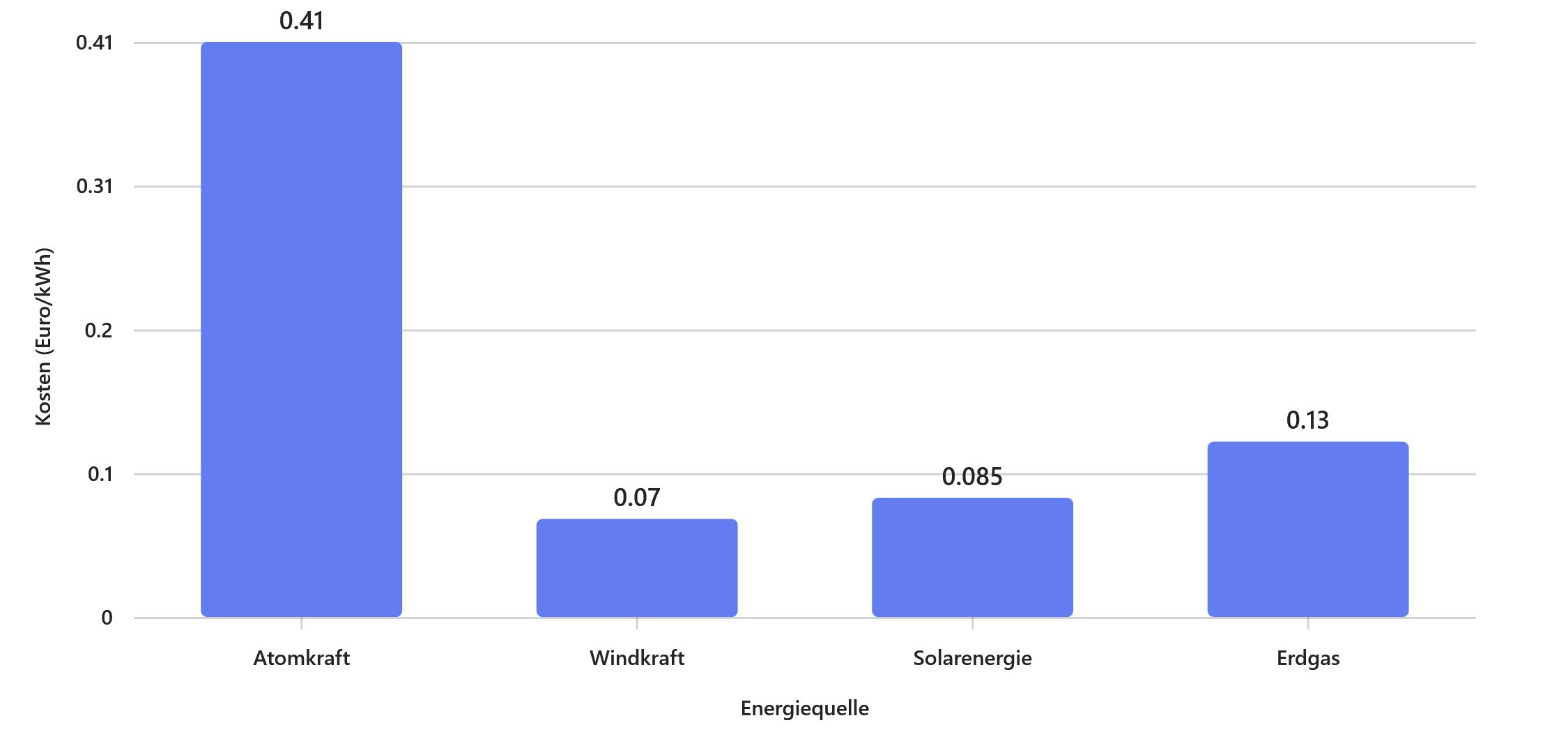

Zum Vergleich: Die Windkraft kostet in der Erzeugung 0,07 Cent je kWh, die Solarenergie schlägt mit 0,085 Cent zu Buche und die Erzeugung von Strom aus Gas kostet 0,13 Cent je kWh.

Addiert man nun die Gefahren der Atomkraft im Betrieb bis hin zu den Problemen mit den nuklearen Abfällen und der Entsorgung hinzu, dann wird es vollkommen unverständlich, warum diese Form der Energieerzeugung überhaupt diskutiert wird.

Wie also kommt es, dass Politiker wieder hin zur Atomkraft schwenken wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder? Kann in der Staatskanzlei keiner rechnen?

Leider weiß die KI hierauf keine Antwort. Titelfoto: pixabay

Add a Comment